| |

TOP TOP

01「小林農園のコシヒカリ」

02「小由製作所の和釘」

03「福顔酒造の大吟醸」

04「壺静たまき工房の墨壺と花器」

05「梅心子の篆刻刀と彫刻刀」

06「野島食品の味噌」

07「重房刃物の和包丁」

08「宗利製作所の鎌と鉈」

09「マルト長谷川のペンチ」

10「日野浦司の鉈」

11「マルヨネの車麩」

12「古心堂」

13「コスモ・スミス栗林達也の鋏」

14「水野製作所の鉞と斧」

15「田斎の鑿とやり鉋」

三条逸品館について 三条逸品館について

商品のご購入について 商品のご購入について

お問い合わせ お問い合わせ

特定商取引に関する 特定商取引に関する

法律に基づく表記 法律に基づく表記

協同組合三条工業会 協同組合三条工業会

|

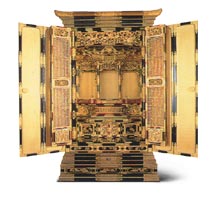

こちらは、三条逸品館で販売するのではなく、お店の紹介をさせていただきます。仏壇をお求めの方、仏壇の「御洗濯」をご希望の方は、直接“古心堂”へご連絡下さい。

| 写真右上:平井富雄 古心堂

塗師 日本のいにしえ文化の伝承者 |

|

|

三条仏壇の特徴

金仏壇の格調と品格に定評があります。

製品の技術・品質の優秀さもさることながら、製造工程は古くから継承されている優れた技術と技法による手づくり仏壇です。三条仏壇は国の伝統工芸に指定されています。

|

|

三条仏壇の起源

新潟県 三条地方は「仏都三条」といわれるほど大規模な寺院が多数建立されてきました。

最も古くは平安時代の開基といわれる「定明寺・宝搭院」をはじめ、正安元年(1299年)には法華宗総本山「本成寺」が、元禄3年(1690年)には浄土真宗大谷派「本願寺別院(東別院)」が建立されました。

北陸第一といわれる堂宇伽藍を持つ東別院の造営に際して京都から呼び寄せられた宮大工・指し物師・塗師・錺金具氏の指揮・指導のもとに多数の三条職人が参加しました。その後、東別院を中心とする浄土真宗の民衆の広まりとともに、この地域で仏壇の製造が開始されたといわれています。

|

|